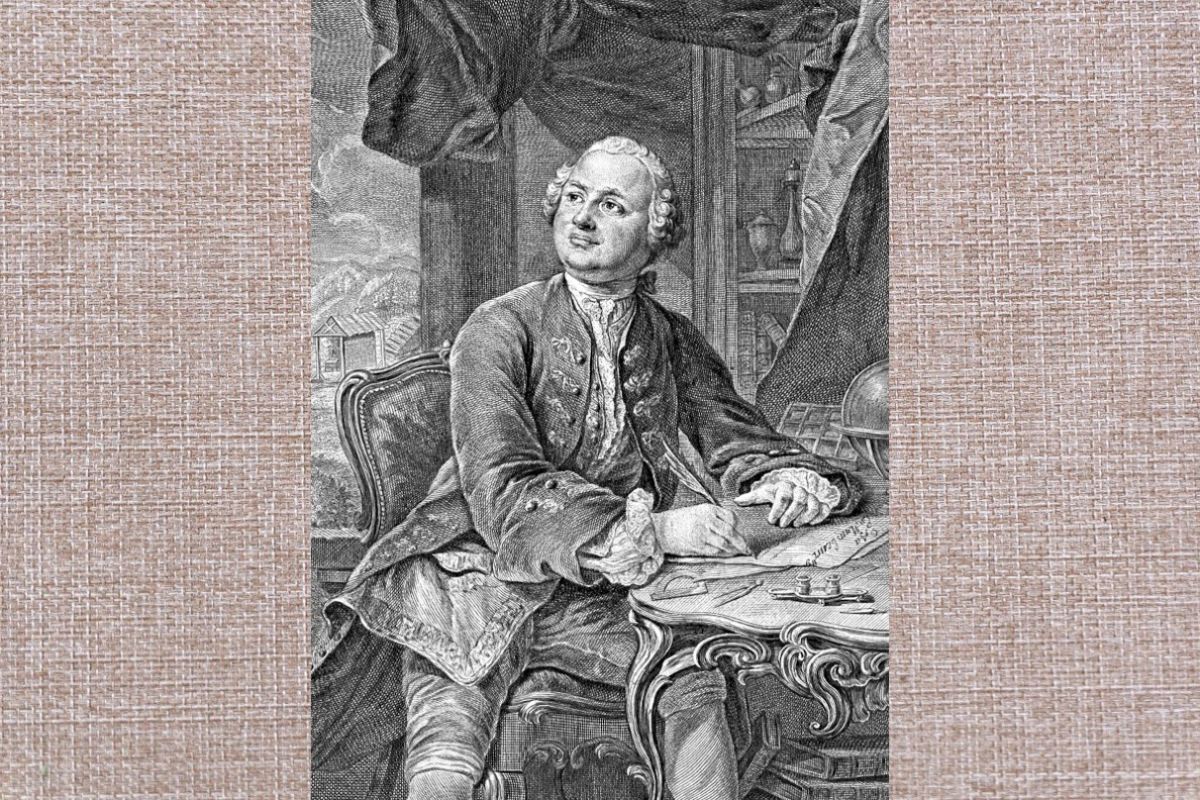

© Собрание сочинений Михаила Ломоносова, 1757 год

Сегодня, говоря о вкладе Михаила Ломоносова в развитие России, неизменно отмечают, что открытия и идеи «архангельского самородка» стали основой для многих направлений. Ломоносов - это символ не только научного прогресса, но и культурного возрождения, который и в наши дни вдохновляет все новые и новые поколения ученых и исследователей.

Разумеется, во времена, когда жил и работал Михаил Васильевич, все было не так однозначно. Его работы вызывали живой интерес, но при этом нередко звучала и критика.

Надо сказать, что обмен опытом среди ученых XVIII века обычно происходил через переписку и статьи в журналах. Так они узнавали обо всем новом, что делали коллеги. Конечно, ни одна публикация или рецензия не могла остаться незамеченной.

Самые первые публикации Ломоносова в Европе увидели свет в 1750 году. На суд читателей он представил «Размышления о причине теплоты и холода», «Опыт теории упругой силы воздуха», «Диссертации о действии химических растворителей вообще» и «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном». Одновременно стали появляться и критические статьи, зачастую с нелицеприятной характеристикой, предположительно, одного и того же авторства. Современные исследователи отмечают слабую осведомленность рецензента, его нежелание вникнуть в суть обсуждаемых работ и поспешно сделанные выводы. Но главная опасность этих статей заключалась в искаженном понимании материала, из-за чего у читателя могло сформироваться ошибочное мнение о предмете обсуждения.

Резкая отрицательная характеристика вызвала у Ломоносова ответную реакцию, и в итоге появилось его «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении им сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». Желая защитить свое имя и вызвать доверие читателей, ученый опубликовал статью анонимно. В работе он не только полемизировал с оппонентами, но и высказался насчет прав журналистов и их ответственности за сказанное, о свободе слова и его влиянии на читателя.

Также ученый отметил, что научные труды подвергаются строгой оценке и тщательно выверяются перед каждой публикацией. В редакцию предоставляется полный текст, а роль журналов, по мнению Ломоносова, состоит в том, чтобы предлагать публике краткое изложение с небольшим добавлением собственных объективных размышлений. В противном случае читаемый текст превращается субъективную точку зрения конкретного автора.

Ломоносов призвал журналистов руководствоваться только фактическим материалом, независимо от личных предубеждений и сопутствующих эмоций. Также он посетовал на то, что желание заработать заставляет посредственных авторов писать как можно больше и давать оценку тому, чего они не понимают.

Михаил Васильевич обратился к публике с примерами, показывая несостоятельность аргументов своего оппонента и дал дополнительные пояснения к тому, что вызвало критику, одновременно настаивая на недостаточных знаниях рецензента: «Стыдно судье не знать такого закона или пренебрегать им».

Подводя итог своим рассуждениям, Ломоносов вывел свод общих правил, которым, по его мнению, следовало бы руководствоваться каждому журналисту. Выведенные ученым стандарты во многом актуальны по сей день.

- Перед работой нужно взвесить свои силы и понять, способен ли журналист разобраться в работах ученого.

- Нельзя приступать к работе с предубеждением и предвзятостью.

- Прежде чем бранить и осуждать, следует подумать о том, как защитить и оправдать свои слова в будущем.

- Не следует спешить с осуждением гипотез, поскольку они «представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин».

- Нет ничего более позорного, чем красть высказанные другими мысли и суждения и присваивать их себе

- «Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого, хотя не в этом заключается его прямая задача». Прежде он должен усвоить учение критикуемого автора.

- Журналист никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждении. Ввиду того что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется.

С этих, казалось бы, справедливых и разумных рекомендаций в России начинает активное развитие институт цензуры, окончательно утвержденный 16 сентября 1796 года императрицей Екатериной II. А правила 1882 года утвердили полный административный контроль над прессой. Теперь совещанию четырех министров предоставлялось право прекращать издание любого периодического органа.

Одним из первых документов Совета народных комиссаров СССР стал декрет «О печати» от 9 ноября 1917 года, в котором говорилось: «Когда новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены». В итоге, вплоть до 1990 года вся сфера печати, радио и телевидения управлялась решениями Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР.

Ныне действующий Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» был принят 27 декабря 1991 года. Нормативно-правовой акт установил запрет цензуры и создал юридические возможности для учреждения и регистрации независящих от государства СМИ.

24 июня 1994 года Конгресс журналистов России утвердил Кодекс профессиональной этики, постулаты которого во многом перекликаются с тезисами Михаила Ломоносова.

В наши дни среди сотрудников СМИ большинство составляют эрудированные и неравнодушные люди. Во всяком случае, в это очень хочется верить…

Обновлен состав совета по развитию отечественного кино

03/02/2026

Ушёл из жизни Александр Олейников: режиссёр, сценарист, продюсер

24/01/2026

Работу региональных кинокомиссий представили на федеральном сайте

24/01/2026

Легенда авторской музыки, актер театра и кино, Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Он ушел слишком рано… Легенды о том, что Владимир Высоцкий в середине 60-х годов посещал тот и иной город, чтобы спеть на чьей-то прокуренной кухне, не первое десятилетие гуляют по всей стране.

На заре советской власти в Петрограде возникло новое объединение молодых писателей. Его участники именовали себя «Серапионовыми братьями». Декларации объединения выступали противовесом принципам пролетарской литературы.

Знаете об уникальном бренде или событии своего региона? Пришлите нам!