© Мультимедийный комплекс актуальных искусств (Москва)

«Если академика через 10 лет после смерти еще помнят, он - классик науки»

(П. Л. Капица)

17 октября 1978 года. Стокгольм. В сияющем зале под сводами, хранящими память о величайших умах человечества, звучит имя, которое ждало этого момента почти четыре десятилетия. Петр Леонидович Капица, советский ученый, удостоен Нобелевской премии по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур». Эти сухие слова скрывали за собой целую эпоху гениальных прозрений, научного мужества, политических бурь и личной стойкости.

Почему же путь к награде оказался таким долгим? Чтобы найти ответ, мы должны совершить путешествие в прошлое и разобраться в непростой судьбе Петра Капицы и его революционных открытий.

Пётр Леонидович Капица родился 8 июля 1894 года в Кронштадте (ныне - район Санкт-Петербурга). Окончив Кронштадтское реальное училище, молодой человек поступил на электромеханический факультет Петербургского политехнического института.

Первая мировая война застала Капицу в Шотландии, которую он посетил на летних каникулах с целью изучения языка. В Россию он вернулся в ноябре 1914 года и через год добровольцем отправился на фронт. Служил водителем на санитарном автомобиле и возил раненых на польском фронте. После демобилизации возвратился в Петроград и продолжил учебу. Его научный руководитель Абрам Федорович Иоффе считал, что перспективному молодому физику необходимо продолжить совершенствование в авторитетной зарубежной научной школе. Темой докторской диссертации, которую Капица защитил в Кембридже в 1922 году, стало «Прохождение альфа-частиц через вещество и методы получения магнитных полей». Через некоторое время Совет Королевского общества принял решение о выделении 15 000 фунтов стерлингов на строительство в Кембридже специальной лаборатории для Капицы.

Именно там он стал мировой звездой экспериментальной физики. Капица создал уникальные установки для получения сверхсильных магнитных полей и изучения вещества при экстремально низких температурах. Его главным техническим шедевром стал поршневой детандер - невероятно эффективный аппарат для сжижения гелия. В то время получение жидкого гелия (температура -269°C) было сродни магии. Капица не просто усовершенствовал процесс, он сделал его промышленным, открыв дорогу для широких исследований в области низких температур.

При этом ученый поддерживал связи с СССР и всячески содействовал научному обмену опытом между странами. В «Международной серии монографий по физике» издательства Оксфордского университета, одним из редакторов которой был Капица, были опубликованы труды Георгия Гамова, Якова Френкеля и будущего нобелевского лауреата Николая Семёнова.

Но судьба готовила крутой поворот. Во время очередной поездки на родину в 1934 году ученому неожиданно запретили возвращаться в Кембридж. Советское правительство, озабоченное укреплением обороноспособности, решило, что гений такого масштаба должен работать дома. «Капицу нужно обязательно задержать в СССР и не выпускать в Англию на основании известного закона о невозвращенцах», - таков был вердикт Сталина. Для Капицы, чья научная жизнь была неразрывно связана с Кембриджем, это был сокрушительный удар.

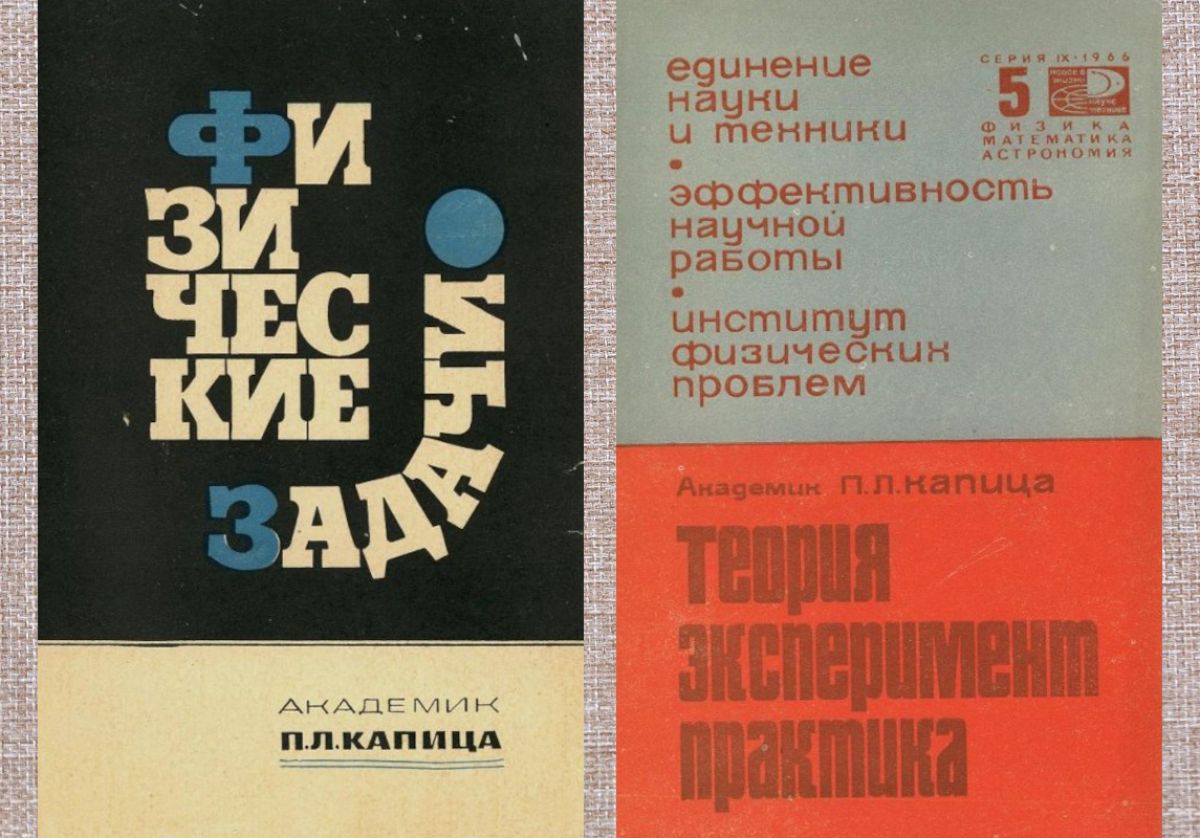

Начались годы вынужденной изоляции. Сначала - отчаяние и конфликт с властью. Но Капицу сломать было нельзя. Он требовал и в итоге получил для работы Институт физических проблем, куда, после долгих переговоров, ему даже удалось перевезти часть своего оборудования из Кембриджа - островок прежней жизни в новой, тревожной реальности.

В 1937 году, используя свою установку, Капица совершил открытие, которое и стало краеугольным камнем его будущей Нобелевской премии. Исследуя поведение жидкого гелия-II при температурах ниже 2,17 К он обнаружил, что материал терял всякую вязкость и демонстрировал свойства, немыслимые для обычной жидкости. Он мог просачиваться через мельчайшие трещины и капилляры без трения. Это явление получило название «сверхтекучесть». Кроме того, жидкость обладала аномально высокой теплопроводностью, сама поднималась по стенкам сосуда и вытекала наружу, словно живая.

Капица понял, что столкнулся с принципиально новым квантовым состоянием материи, которое проявляет себя на макроскопическом уровне. Это был триумф, рожденный в тишине научной изоляции. Однако железный занавес опустился не только географически, но и информационно. Свободный обмен идеями, который был дыханием для Капицы, прекратился. Мировая научная общественность постепенно стала забывать о том, в каких условиях он работает.

Историки науки и те, кто близко знал Петра Леонидовича, описывали его как многогранную и своеобразную личность. Он сочетал в себе многие качества: интуицию и инженерное чутьё физика-экспериментатора; прагматизм и деловой подход организатора науки; независимость суждений в общении с властями

Пётр Капица заступался за многих учёных, которые были арестованы в 1930-е и 1940-е годы. Благодаря его личному письму Сталину были отпущены физики Владимир Фок и Лев Ландау.

Фото: Музей истории Казанского университета

Капица всегда считал, что преемственность поколений в науке имеет большое значение. Он всячески поощрял работу с молодёжью и воспитание кадров. Так, в 1930-е годы, когда жидкий гелий был большой редкостью даже в лучших лабораториях мира - студенты МГУ могли получить его в лаборатории Института физических проблем (ныне он носит имя Петра Леонидовича Капицы) для экспериментов.

В военные годы возросла необходимость в жидком кислороде. Он был необходим для создания взрывчатки в промышленных масштабах. В 1942 году Петр Капица внедрил в производственный процесс разработанную им кислородную криогенную установку производительностью до 200 кг/ч. А к концу войны появился аппарат, обладавший мощностью в 10 раз больше.

В это же время, в борьбу вступили ведущие советские инженеры-криогенщики, которым удалось доказать властям, что процесс для получения жидкого кислорода, разработанный под руководством Капицы, проигрывает по эффективности классическим установкам высокого давления. В итоге установки Капицы разобрали, и проект заморозили. Ирония судьбы заключалась в недальновидности и непродуманности этого решения. Процесс Капицы оказался на удивление эффективен и экономичен для производства не сжиженного, а газообразного кислорода в больших количествах – продукта, в котором нуждалась советская сталелитейная промышленность. Установки Капицы могли бы вывести Советский Союз в мировые лидеры, но этому не суждено было случиться из-за личных амбиций советской инженерной элиты. Процесс кислородного дутья в итоге был сначала успешно внедрён на Западе и только позднее в СССР.

Лишенный международных контактов, Капица сконцентрировался на решении фундаментальных проблем. О своем кредо он писал: «Настоящая наука должна быть бескорыстной. Ученый должен думать прежде всего об установлении научной истины, а не о ее практическом применении. Когда Фарадей открыл закон электромагнитной индукции, его спросили: «А какая от этого польза?». Он ответил: «А какая польза от новорожденного ребенка?». Теперь мы видим, что этот «ребенок» вырос в гиганта» (из статьи П.Л. Капицы «Планы научной работы»).

Во второй половине 1945 года в активную фазу вступил советский атомный проект, который курировал Лаврентий Берия. Научным руководителем работ назначили Курчатова, а Капица отвечал за низкотемпературную технологию разделения изотопов урана. В это время ученый весьма нелицеприятно и остро отзывался о генеральном комиссаре госбезопасности - как в личном, так и в профессиональном плане. В своих воспоминаниях Капица писал о преследовании со стороны силовых структур и прямой слежке, инициированной Берией.

За отказ работать над созданием атомной бомбы ученый был отстранен от должности директора ИФП. Тем не менее Капица не оставлял научную деятельность и продолжал исследования в области физики низких температур, разделения изотопов урана и водорода. Ситуация изменилась только в 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии.

«Физика низких температур изучает свойства материалов при температурах, незначительно превышающих абсолютный ноль. Было доказано, что при таких температурах многие материалы приобретают совершенно иные свойства, которые представляют интерес для физиков и часто имеют техническое применение. Например, многие металлы и сплавы становятся сверхпроводниками», - это цитата из официального релиза 1978 года Нобелевского комитета.

В период «оттепели» мировая научная общественность вновь вспомнила о великих русских физиках. В 1962 году Нобелевскую премию присудили Льву Давидовичу Ландау «за новаторские теории конденсированных сред, особенно жидкого гелия». Но Петр Капица сконструировал свое устройство для получения жидкого гелия еще в 1934-м. Именно это стало началом новой эпохи в области физики низких температур.

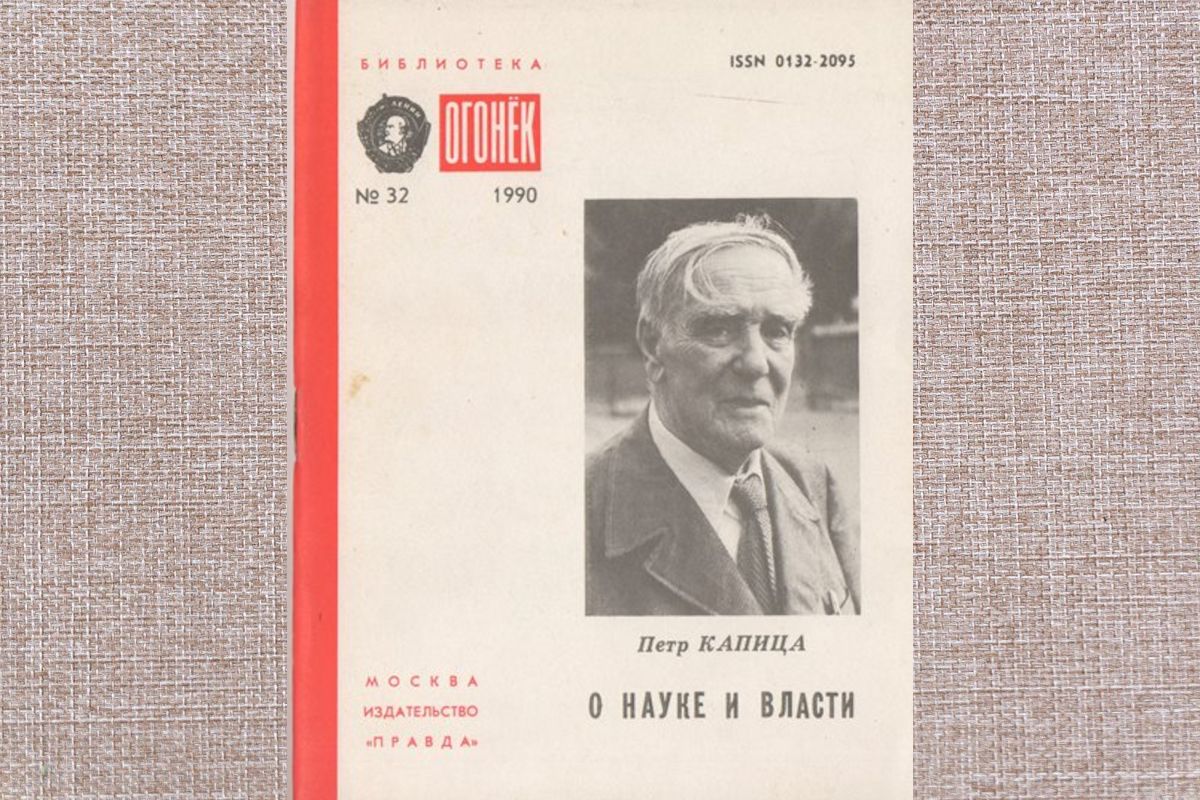

В попытке восстановить историческую справедливость Нобелевскую премию по физике 1978 года разделили на две части. Половину получил Петр Леонидович Капица «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур», а остальное досталось Арно Пензиасу и Роберту Уилсону «за открытие космического микроволнового фонового излучения».

На момент получения Нобелевской премии Капице было 84 года. Ему вручалась не просто награда за открытие сорокалетней давности. Это было признание его несгибаемой жизненной позиции, его мужества отстаивать науку и человеческое достоинство перед лицом всесильной системы. В своей Нобелевской лекции он, с присущим ему остроумием, нарушил протокол и посвятил ее не столько сверхтекучести, сколько истории своего открытия, отдав дань уважения своим кембриджским учителям и коллегам. Этим поступком он подчеркнул, что наука едина и неделима, сколь бы прочными ни казались политические барьеры.

Благодаря своим замечательным экспериментальным и техническим способностям Петр Капица на протяжении ряда десятилетий играл ведущую роль в физике низких температур. Его идеи и новые методы сыграли ключевую роль в развитии современной науки.

Открытие явления сверхтекучести легло в основу применения сверхпроводников, которые используются в медицинских томографах и некоторых элементах квантовых компьютеров.

Свойства сверхтекучего гелия востребованы в специализированных приборах, работающих вблизи абсолютного нуля. Например, система магнитов Большого адронного коллайдера охлаждает примерно 100 т гелия, находящегося в сверхтекучем состоянии.

Разработанную ученым технику применяют в лидирующих лабораториях мира. Кроме того, цикл Капицы применяется в промышленных установках для получения жидких газов - кислорода, азота и природного газа.

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.

Проекту «Бренды России» исполнилось 14 лет

20/01/2026

Двухвековой юбилей Салтыкова Щедрина отметили выпуском коллекционной серебряной монеты

19/01/2026

Владимир Машков дал старт юбилею Союза театральных деятелей

18/01/2026

Легенда авторской музыки, актер театра и кино, Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Он ушел слишком рано… Легенды о том, что Владимир Высоцкий в середине 60-х годов посещал тот и иной город, чтобы спеть на чьей-то прокуренной кухне, не первое десятилетие гуляют по всей стране.

На заре советской власти в Петрограде возникло новое объединение молодых писателей. Его участники именовали себя «Серапионовыми братьями». Декларации объединения выступали противовесом принципам пролетарской литературы.

Знаете об уникальном бренде или событии своего региона? Пришлите нам!