© Бренды России

Галки стадами бегут к Дону великому!

Тебе бы петь, вещий Боян, внук Велесов.

(Слово о полку Игореве)

Дон - одна из самых длинных рек в России. Древние греки считали его границей между Европой и Азией, а казаки слагали о нем песни.

Есть легенда

Было у старого Иван-озера два сына – тихий и ласковый Дон, да шалун Шат. Когда отец состарился решил Шат от него сбежать. Обманом он выспросил разрешения и припустил на север. Только не удалось ему далеко уйти. Спутался он с хитрой и петляющей рекой Упой и растворился в ней. А Дон Иванович после смерти отца тихо, не спеша потек на юг и достиг Азовского моря. Так и гуляет он на просторе до сих пор.

По мотивам легенды в городе Новомосковске Тульской области создан архитектурный комплекс «Исток Дона». Только здесь можно постоять сразу на двух берегах великой реки. Дон начинается с ручейка, а далее набирает силу и течет по Рязанской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областям.

«На Дону стоим! Дон славим!», - так называется ежегодный праздник, который проводится в поселке Епифани, что стоит на берегу реки.

Епифанские ярмарки гремели по всей стране вплоть до середины ХХ века. Здесь сходились дороги на Данков (ныне - Липецкая область), Скопин (Рязанская земля), на Тулу и Калугу. В прошлом сюда съезжались торговать лошадьми, растительным маслом, медом, керамической посудой, выращенными продуктами, зерном.

Сейчас историческую традицию возродили, и накануне Медового Спаса в Епифани вновь собираются производители со всего Дона. Главный товар - мед нового урожая с тульских пасек и хозяйств соседних регионов.

По одной из версий название города Епифань произошло от имени чашника, рязанского князя Епифана (Епифания) Давыдовича, в обязанности которого входило ведение погреба, снабжение напитками и распределение «питий». Помимо этого, его должность была непосредственно связана с ведением бортничества, а Рязанская земля, в состав которой входила Епифань, славилась едва ли не самыми обширными на Руси «бортными ухожаньями».

Говорят, что среди пчеловодов больше всего долгожителей. Столь уникальный дар природы - мед. При постоянном употреблении он играет роль своеобразного эликсира молодости.

Покупатели дегустируют товар, со знанием дела уточняют место его происхождения и запасаются полезным продуктом на весь год. Самый нежный – липовый, самый ароматный – цветочный, а самое насыщенное послевкусие – у гречишного.

Еще больше фотографий с ярмарки - в фотоальбоме.

Рассказ о купеческих традициях Епифани продолжается на экскурсии по филиалу «Куликова поля» усадьбе купца Байбакова. Дом, полный припасов подвал и торговая лавка – это часть настоящей купеческой жизни XIX века. А рядом раскинулся сад, в котором, как и 150 лет назад, растут ягоды, овощи, радуют плодами фруктовые деревья.

А чтобы полностью прочувствовать епифанское радушие надо оставаться с ночевкой в гостевом доме по соседству с Музеем купеческого быта. Его интерьер воссоздан по эскизам конца XIХ – начала XX века.

Пять веков оставили свои следы на облике Епифани. На главной площади поселка соседствуют Никольский собор, памятник Ленину и мемориальная доска белогвардейскому адмиралу Михаилу Кедрову - уроженец Епифани командовал Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России.

Когда была построена первая Николаевская церковь, доподлинно неизвестно. А ныне существующий роскошный собор датируется 1810 годом. Храм служил центром, вокруг которого развивалась уездная жизнь во всех ее проявлениях.

Церковь еще только восстанавливается. В ее убранстве сохранились следы старинной настенной росписи. В одном из помещений представлена фотовыставка «Епифанская святыня: было и настоящее». Помимо исторических снимков в экспозиции показаны архивные документы и образы святых.

На одной из икон – лик Матроны Московской. Святая родилась недалеко от Епифани, в селе Себино. При жизни Матронушка много помогала людям: давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Общецерковная канонизация блаженной Матроны состоялась в 2004 году. Сейчас у нее на родине, в селе Себино, установлен памятник святой, возрожден храм и устроен музей.

Одним временем с Николаевской в Епифани датируется более камерная церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Это место связано с указом Екатерины II о выносе кладбищ за пределы городов. В Епифани выделили территорию у дороги на Данков. Тогда же начали строить церковь. Чугунный портал над северным входом отлит в 1877 году на тульском заводе.

Внутри хранятся уникальные резные образа чудотворца Николая и «Господь во узах», а рядом, на святой церковной земле сохранились надгробия XIX века.

Успенская церковь стоит на холме, который издревле зовется Федосьино городище. По преданию, это название связано с именем Феодосия Печерского, основавшего Киево-Печерский монастырь. Один из монахов этого монастыря пришел однажды на берег Дона и устроил иноческую обитель, назвав ее по имени своего наставника.

В писцовых книгах говорится, что в 1609 году монастырь на Федосьином городище разграбили и разорили крымские татары. Сегодня церковь Успения Пресвятой Богородицы словно парит над бескрайними просторами, по которым протекает река Дон.

Говорят, что в Епифани особый воздух. Местные без него буквально не могут жить, и многие, поначалу уехав пытать счастья в больших городах, возвращаются. Таков владелец зоопарка «Епифаново подворье» Сергей Рогожин. Получив образование, он оказался в Калуге, женился и привез жену на свою родную землю. И не только ее… Всех питомцев зоопарка Рожины называют своей большой семьей: и львов, и тигра, и оленей, и рысей, и верблюдов, и енотов, и дикобразов с крошечными детками. Все начиналось с птичника: павлины, фазаны… Сколько сейчас животных в зоопарке? Трудно сказать. Владельцы в ответ шутят: считать – плохая примета.

Зоопарк «Епифаново подворье» ведет большую работу по спасению попавших в беду животных. Многие пострадали от бездумных, а порой и жестоких действий людей. В дикой природе они не выжили бы, а здесь обрели новый дом, тепло, человеческую любовь и сытное пропитание. Например, лев Оскар ежедневно получает по 10 кило говядины. Рык царя зверей слышно за несколько километров. Но, увидев хозяина, шестилетний лев радостно бежит к нему навстречу и, словно котенок, зовет поиграть.

Каждый камень, каждая пядь земли в окрестностях Епифани пропитаны историей. Оказавшись здесь, человек мысленно становится участником событий давно минувших лет. Недаром Епифань называют воротами Куликова поля.

8 сентября (по старому стилю) 1380 года на поле, что находится неподалеку от впадения в Дон реки Непрядвы, состоялось крупное средневековое сражение между объединенным русским войском во главе с Великим князем Владимирским и князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя западной части Золотой Орды Мамая.

Старейший мемориал Куликова поля – Красный холм. Здесь накануне легендарного сражения 1380 года располагалась ставка Мамая, отсюда начали движение силы Орды. В центре памятник-колонна Дмитрию Донскому. Главный символ Куликовской битвы и великой победы был торжественно открыт 8 сентября 1850 года, в честь 470-летия со дня рождения великого московского князя. Автором обелиска, увековечившего память героя Куликовской битвы, стал архитектор Александр Брюллов. А рядом – храм Сергия Радонежского, возведенный по проекту выдающегося архитектора Алексея Щусева.

От нашего времени до Куликовской битвы – семь столетий. Живая, полная страсти, боли и торжества история раскрывается в Музее Куликовской битвы в Моховом.

О сражении свидетельствуют подлинные реликвии Куликова поля. Современная архитектура и технологии оживляют историю XIV века и переносят в самую гущу битвы. В интерактивной части экспозиции гости пробуют натянуть средневековый лук и расшифровывают тексты, написанные древними летописцами.

Любители треккинга отправляются на прогулку по историко-экологической тропе, которая проходит через поле сражения и Зеленую Дубраву. На пути следования размещена информация об исследованиях, легендах и преданиях, связанных с Куликовской битвой.

Только дошли до Конного двора Куликова поля, как день закончился. Но мы никуда не торопимся и остаемся пожить недельку в музейной Этнодеревне. Здесь можно снять целый домик. Одноэтажные рассчитаны максимум на 6 человек, двухэтажные – на 9. Рядом с каждым домом находятся лужайка, детский уголок и беседка, где можно организовать обед, ужин или чаепитие. Во дворе - площадки для барбекю. Любители рыбалки облюбовали себе места на прудах.

Просторы Куликова поля располагают к прогулкам – пешком или на велосипеде. Здесь начинается заповедная степь, полная теплых травяных ароматов и необыкновенных красок. При этом вся цивилизация - в шаговой доступности. На территории музейного комплекса работают кафе и магазин сувениров.

Неделю будем наслаждаться свободой, а 17 августа примем участие в фестивале «Сено-солома». Судя по информации туристического портала региона visittula.com, это будет уютный и колоритный праздник. Он развернется на Конном дворе в селе Монастырщино. Поваляемся на сеновале, послушаем скоморохов, посоревнуемся во владении граблями и вновь будем пробовать свежий мед.

Также в программе организаторы обещают мастер-классы с использованием природных материалов, выступления фольклорных ансамблей, арт-объекты из сена и соломы, сельские игры и конкурсы, а главное - общение с очаровательными обитателями Конного двора.

А потом махнем в Кимовск, который полон отсылок к советскому времени. Даже название города происходит от аббревиатуры КИМ – коммунистический интернационал молодежи. Однако пожить там можно в условиях вполне современного комфорта. По отзывам туристов, усадьба Александрово представляет собой уютный оазис тишины. Особенно хвалят местный ресторан «Барин». Надо заглянуть.

Здание XIX века в Ефремове Тульской области не получило статус памятника

12/02/2026

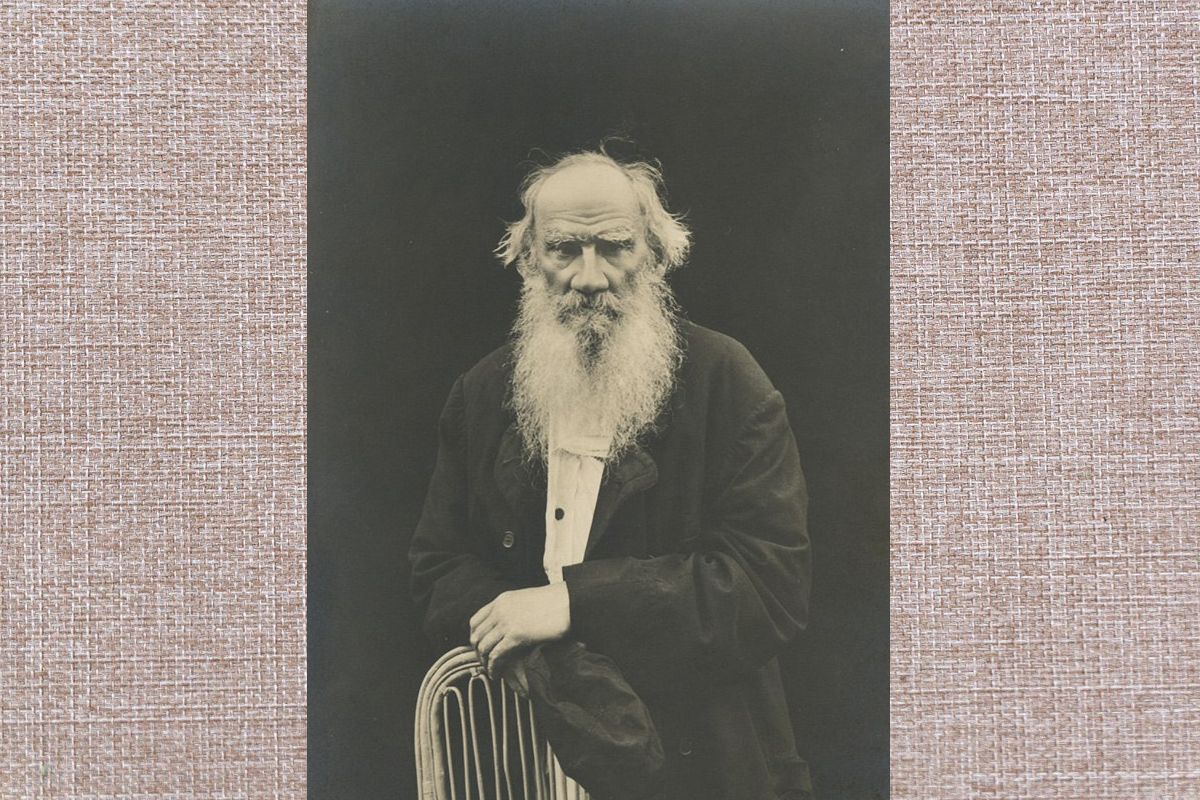

За страницами романов: Более 40 выставок раскроют мир Льва Толстого в 2026 году

07/02/2026

Поленовский детектив

05/02/2026

Здания, построенные по проектам Сироткина, и сегодня украшают Тулу. Однако сам архитектор жил в достаточно простом деревянном доме. Он стоит на пересечении улиц Бундурина и Пушкинской. Заброшенный и разваливающийся.

Выдающийся зоолог, академик АН СССР. Сын Почётного гражданина Тулы купца Петра Сушкина, выпускник Тульской классической гимназии. С детства Петр Петрович увлекался бабочками и птицами, изучение которых стало его основной профессией. ОДин из основателей экологической палеонтологии.

Знаете об уникальном бренде или событии своего региона? Пришлите нам!