© Государственный музей палехского искусства

Выдающийся мастер палехской лаковой миниатюры. Заслуженный художник РСФСР. Народный художник РСФСР. Его творчество стало яркой страницей в истории русского декоративно-прикладного искусства. Сохраняя верность канонам палехской школы, Ермолаев сумел развить и обогатить их, создавая произведения, которые продолжают восхищать ценителей искусства и служить ориентиром для новых поколений художников.

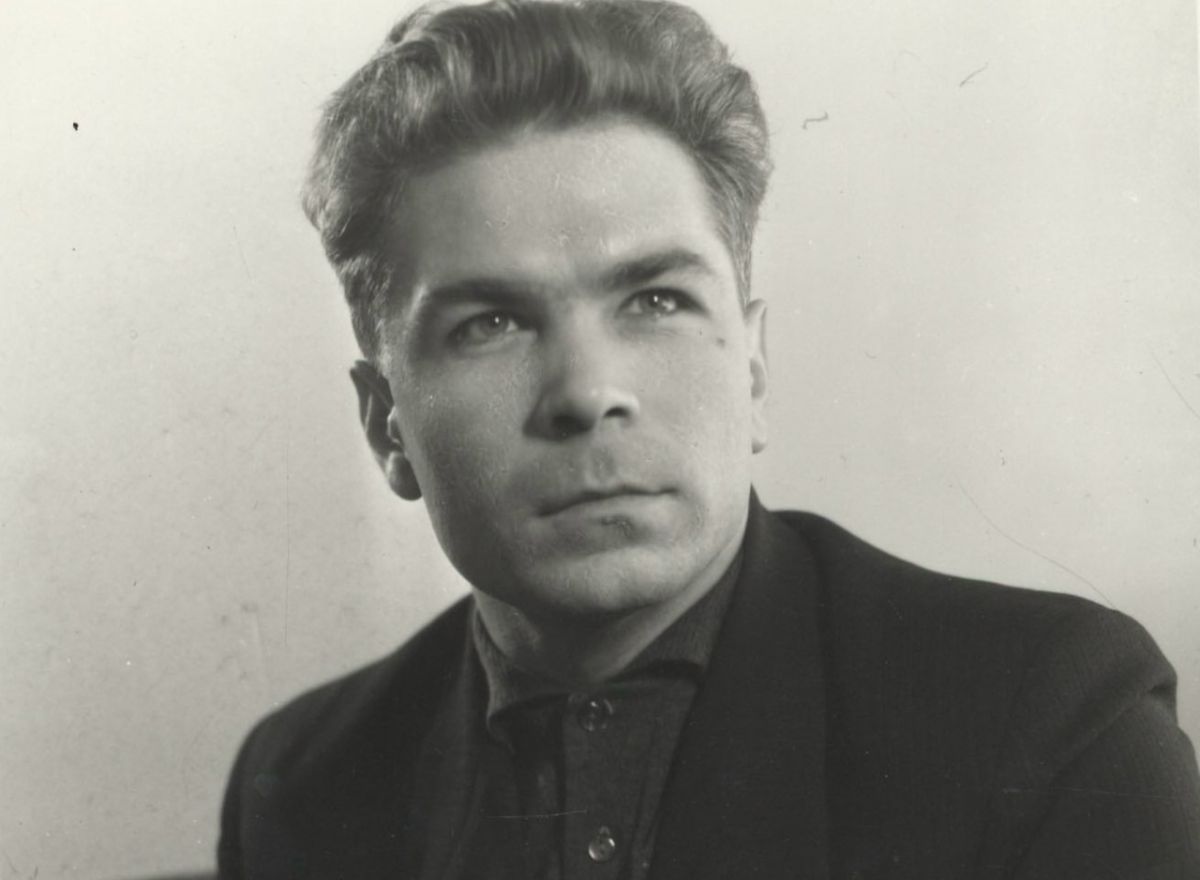

Борис Михайлович родился 5 октября 1934 года в селе Пустынь Ивановской области. Испокон веков здесь процветали декоративно-прикладные народные промыслы. Секреты мастерства Ермолаев постигал в Палехском художественном училище имени А. М. Горького. Это учебное заведение стало для него не просто альма-матер, а настоящим творческим домом, с которым он будет связан всю жизнь.

Окончив училище, Ермолаев с 1954 года стал художником Палехских художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР. Через год после защиты диплома художник расписал пудреницу на тему сказки «Репка». «Несложный мотив, но автор нашёл свои образы, сочетания красок и получилась у молодого живописца интересная, задушевная работа и с добрым юмором», - отмечают специалисты.

Но его талант не ограничился только созданием произведений искусства. Он щедро делился знаниями с молодым поколением, работая преподавателем в родном Палехском художественном училище. Эта двойная роль - художника и педагога - позволила ему не только развивать собственное творчество, но и формировать будущее палехского искусства.

«Мы все жалеем, что нет Палеха 30-х годов, но должны примириться с тем, что этого Палеха больше никогда не будет, потому что нет этих мастеров, по-своему воспитанных, со своим мировоззрением, особым мировосприятием. А поскольку этих мастеров нет, значит, и искусства этого не будет. Пришло новое поколение, которое должно научиться этой системе - художественной системе Палеха, научиться стилю. И в соответствии со своим мировосприятием продолжать это искусство», - был уверен Ермолаев.

Его организаторские способности и авторитет среди коллег были настолько высоки, что с 1970 по 1978 годы он занимал пост председателя правления Палехской организации Союза художников РСФСР, а с 1980 года - секретаря Правления Союза художников РСФСР и члена Правления Союза художников СССР.

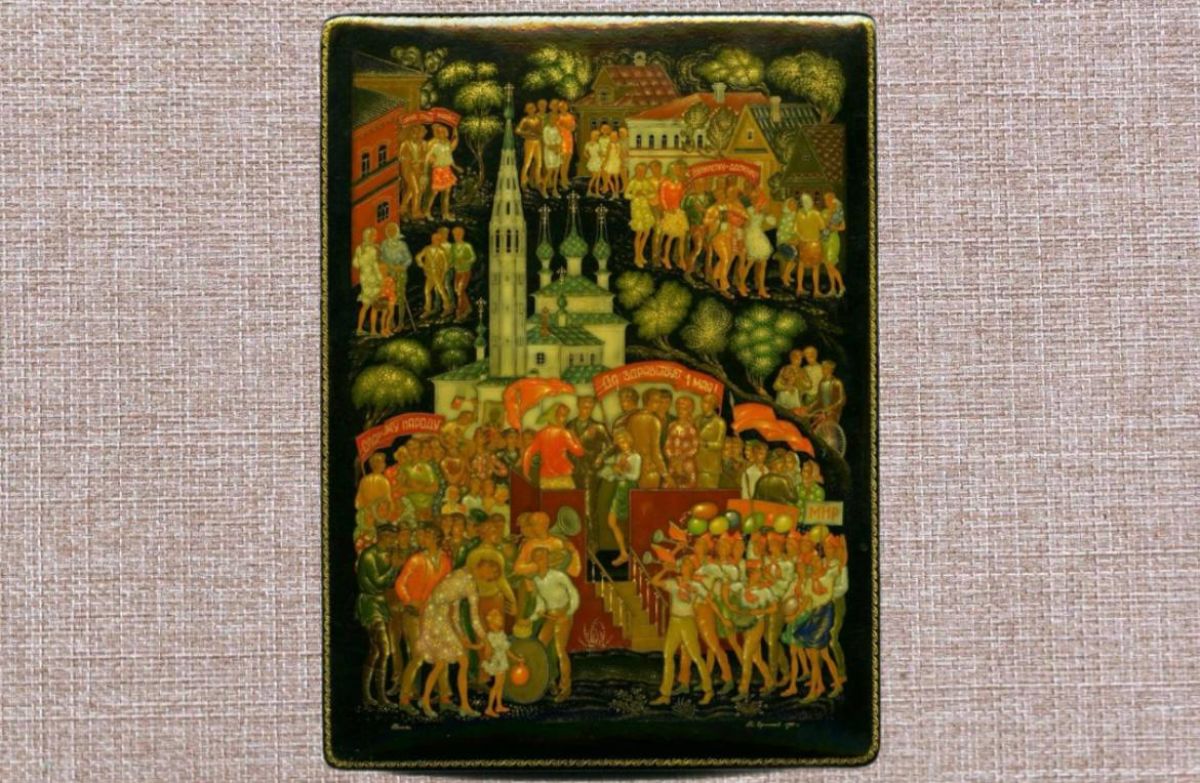

Творчество Бориса Михайловича Ермолаева - это синтез глубокого понимания традиций палехского искусства и собственного творческого почерка. С одной стороны его стиль характеризуется следованием канонам палехской школы, а с другой - многообразием тематик. В творчестве Ермолаева органично сочетались фольклорные, литературные, исторические и современные сюжеты. Он создавал произведения по мотивам русских сказок, былин, классической литературы, а также обращался к революционной и современной ему темам. Несмотря на малые формы, характерные для палехского искусства, его работы отличаются эпическим размахом и сложностью композиции

Борис Ермолаев работал в различных видах и жанрах искусства, демонстрируя удивительную творческую универсальность: расписывал шкатулки, ларцы, пластины, пудреницы, посуду; участвовал в оформлении киноконцертного зала в московской гостинице «Россия», дворцов пионеров в Иваново и Орле; создавал эскизы декораций и костюмов в театре.

Признание его заслуг перед отечественным искусством выразилось в присвоении почетных званий: в 1967 году - Заслуженный художник РСФСР, а в 1974 году - Народный художник РСФСР. В 1970 году «за серию работ, посвящённых В. И. Ленину, Родине, комсомолу» Борису Михайловичу была присуждена Премия Ленинского комсомола в области искусства.

Умер мастер 2 декабря 2001 года в поселке Палех, похоронен в родном селе Пустынь.

Через все творческое наследие Бориса Михайловича Ермолаева красной нитью проходит глубокая любовь к Родине, ее истории и культуре. Его работы, хранящиеся в музеях по всему миру, продолжают нести свет и красоту палехского искусства, сохраняя память о выдающемся мастере, вся жизнь которого была служением искусству.

Шуйские святыни и свет керамики

04/01/2026

Светопись Павла Григорьева. Взгляд из XXI века

30/12/2025

Загадка мери: В Ивановской области нашли некрополь воинов с уникальным обрядом

30/11/2025

Французская писательница, родоначальница «антиромана» (или «нового романа»), адвокат. Родилась летом 1900 года в Иваново-Вознесенске.

Советский писатель-прозаик, революционер, военный и политический деятель. Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова получил роман «Чапаев».

Знаете об уникальном бренде или событии своего региона? Пришлите нам!